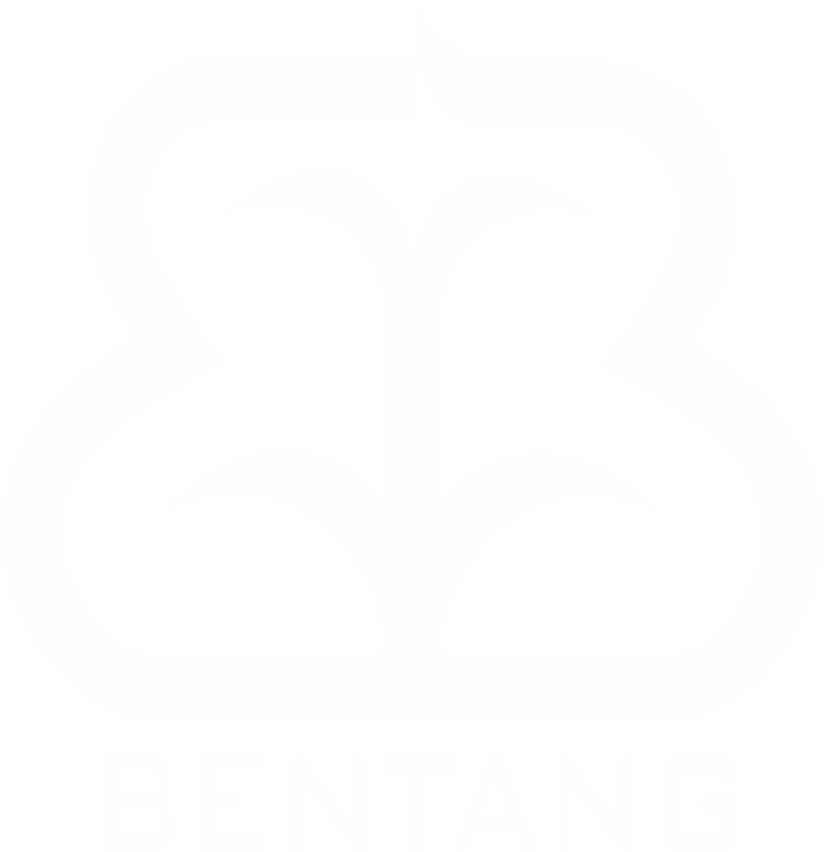

Butuh Terapi Jiwa untuk Atasi Depresi? Henry Manampiring Rekomendasikan Buku Ini

/

0 Comments

Henry Manampiring, influencer media sosial, dikenal sebagai sosok…

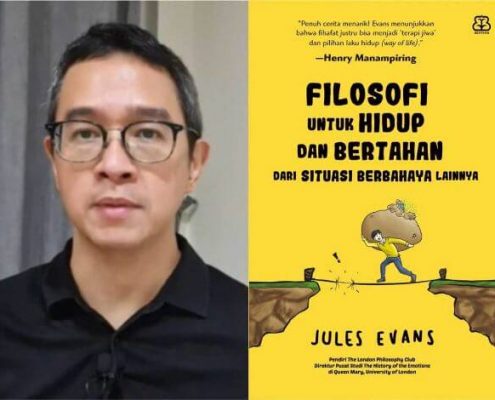

COVID-19: Musibah Atau Konspirasi?

Covid-19: musibah atau konspirasi? Apa yang terlintas di pikiran…

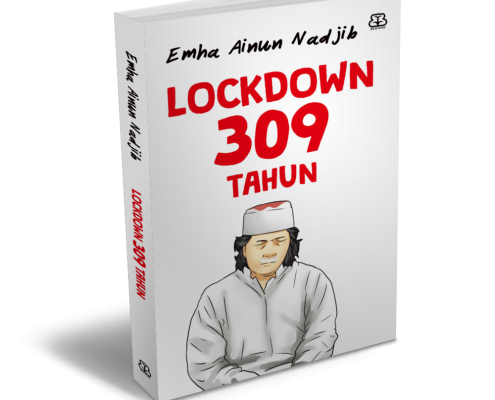

Cak Nun dan Penelusuran akan Nilai Kesadaran

Cak Nun memang pantas menyandang gelar "penulis…

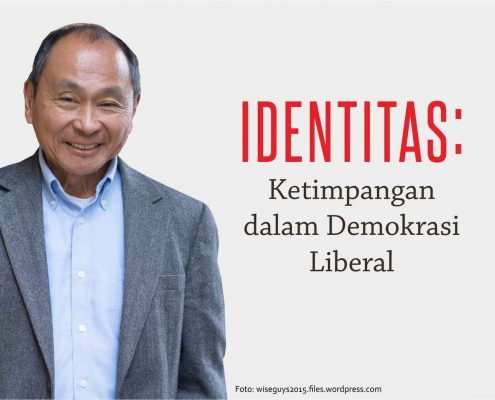

Politik Identitas dan Demokrasi Liberal

Francis Fukuyama, ahli ekonomi politik yang fenomenal lewat buku…

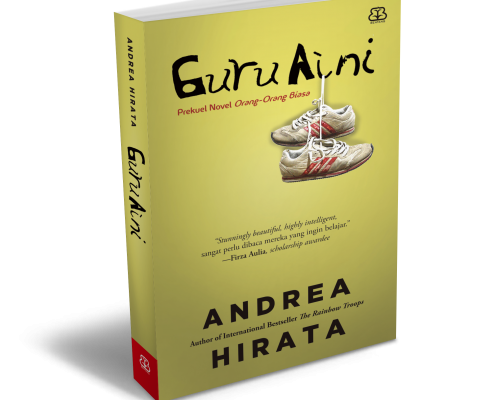

Cita-Cita Mengalahkan Segalanya

Manusia, mana mungkin dapat berteman dengan kengerian. Mana mungkin…

https://bentangpustaka.com/wp-content/uploads/2019/02/saring-sebelum-sharing-3d.png

1000

1000

Bentang Pustaka

https://x.bentangpustaka.com/wp-content/uploads/2024/06/bentang-2-487x500.png

Bentang Pustaka2020-07-31 15:25:192020-07-31 15:25:19Hoaks Bikin Muak

https://bentangpustaka.com/wp-content/uploads/2019/02/saring-sebelum-sharing-3d.png

1000

1000

Bentang Pustaka

https://x.bentangpustaka.com/wp-content/uploads/2024/06/bentang-2-487x500.png

Bentang Pustaka2020-07-31 15:25:192020-07-31 15:25:19Hoaks Bikin Muak https://bentangpustaka.com/wp-content/uploads/2020/02/pangeran-dari-timur-3D-1.png

300

300

Bentang Pustaka

https://x.bentangpustaka.com/wp-content/uploads/2024/06/bentang-2-487x500.png

Bentang Pustaka2020-07-30 12:53:542020-07-30 12:53:54Menapaki Jejak Raden Saleh

https://bentangpustaka.com/wp-content/uploads/2020/02/pangeran-dari-timur-3D-1.png

300

300

Bentang Pustaka

https://x.bentangpustaka.com/wp-content/uploads/2024/06/bentang-2-487x500.png

Bentang Pustaka2020-07-30 12:53:542020-07-30 12:53:54Menapaki Jejak Raden Saleh

Petaka Amerika dan Ironi Demokrasi

Kita tak melupa Mark Twain. Pengarang bercerita manusia-manusia…

Memijarkan Semangat Melalui Rekomendasi Novel Masa Pandemi

Masa pandemi bikin kamu males baca rekomendasi novel? Di musim…

Tiga Buku Gus Nadir tentang Seri Belajar Islam yang Wajib Dibaca

Sudahkah kamu melengkapi buku Gus Nadir? Gus Nadir, yang bernama…