Tag Archive for: Sejarah

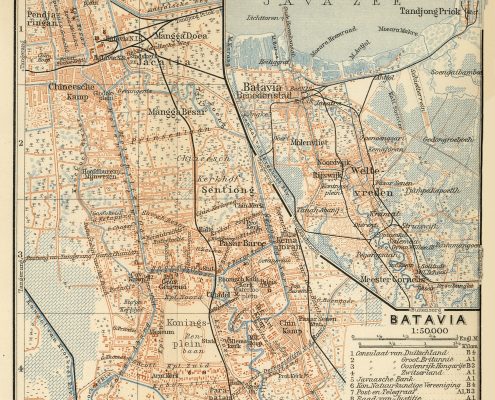

Sejarah Kota-kota di Nusantara pada Abad ke-17

/

0 Comments

Tinggal di kota tertentu dalam jangka waktu cukup lama belum…

Untuk Kamu yang Masih Takut Membuka Masa Lalu

Apakah kamu takut membuka masa lalu? Diskusi tentang masa lalu…

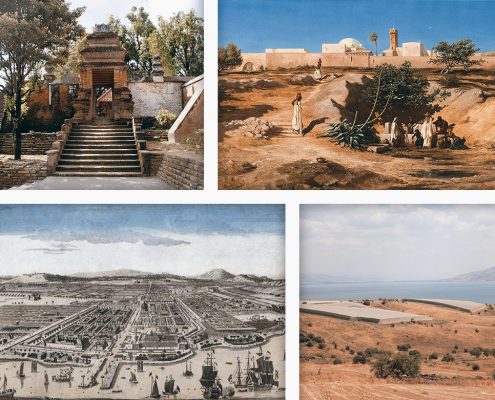

Beragam Latar Tempat dalam Al-Masih: Putra Sang Perawan

Penulis yang melahirkan kesuksesan melalui tetralogi serial novel…

Al Masih: Putra Sang Perawan Karya Terbaru Tasaro GK

Setelah sukses dengan serial novel Muhammad, sang penulis Tasaro…

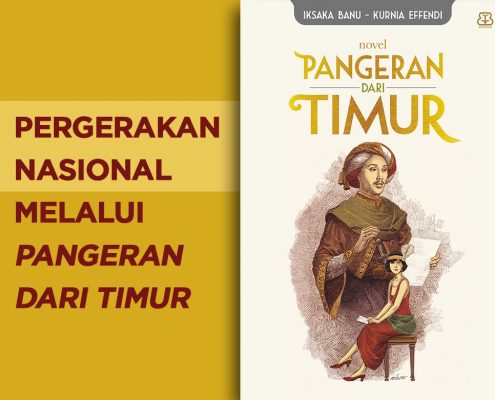

Pergerakan Nasional Melalui Pangeran dari Timur

Pangeran dari Timur merupakan novel karya Iksaka Banu dan Kurnia…

Misteri Lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro Oleh Raden Saleh

Raden Saleh dalam Pangeran Dari Timur

Raden Saleh Syarief Bustaman…

Pangeran Dari Timur : Representasi Maestro Seni Lukis Raden Saleh

Raden Saleh dikenal sebagai pelopor seni lukis modern Indonesia.…

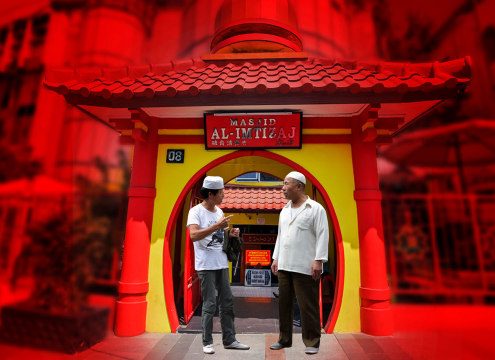

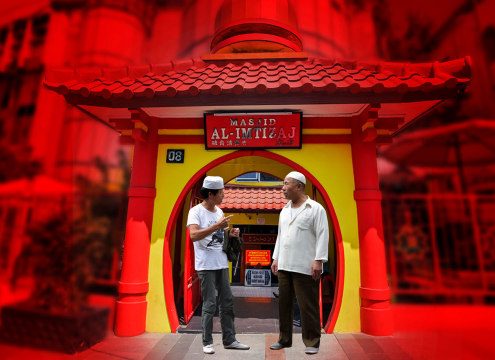

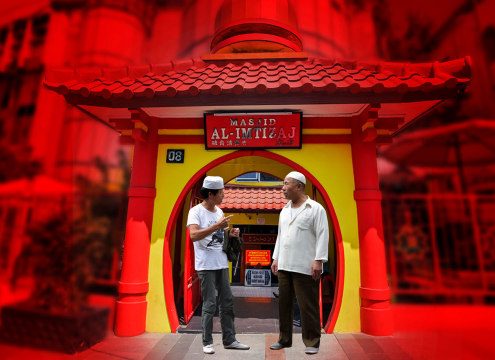

Sejarah Tionghoa Muslim di Indonesia

Secara garis besar, sejarah Tionghoa Muslim di Indonesia dapat…

Bukti Keberadaan Kerajaan Majapahit: Ada atau Hanya Legenda?

Bukti Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terbesar…