Tag Archive for: Tionghoa Muslim

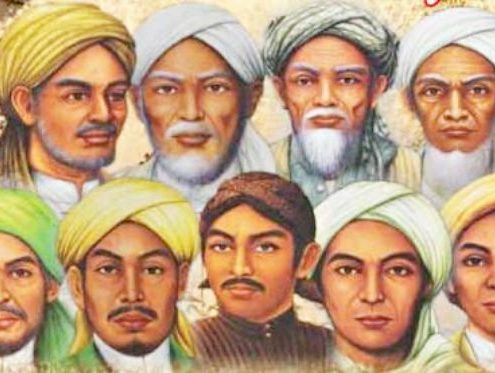

Sebagian Walisongo Keturunan Tionghoa?

/

14 Comments

Sejarah terkait beberapa Walisongo adalah keturunan Tionghoa…

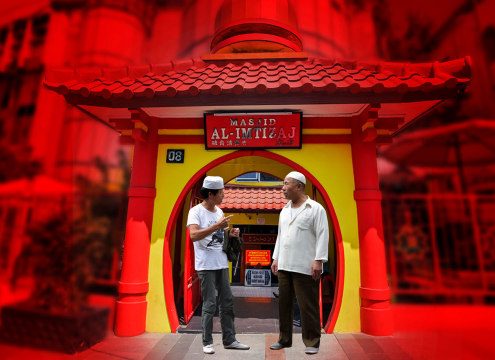

Sejarah Tionghoa Muslim di Indonesia

Secara garis besar, sejarah Tionghoa Muslim di Indonesia dapat…

Eksistensi Tionghoa Muslim Indonesia Masa Belanda

Eksistensi Tionghoa Muslim di Indonesia mengalami pasang surut…

Apa Itu Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI)?

Pada 14 April 1961, umat Tionghoa Muslim di Indonesia mendirikan…

Tokoh Tionghoa Muslim di Indonesia

Pasca-Reformasi merupakan angin segar bagi perkembangan komunitas…