Mbah Nun Bertutur: Ungkapan Emha tentang Jati Diri Bangsa yang Terkikis

/

0 Comments

Emha Ainun Nadjib dalam karya terbarunya yang berjudul Mbah…

Kata Mbah Nun tentang Bangsa Indonesia

Apakah kamu termasuk salah satu orang yang kerap memikirkan…

Menuturkan Indonesia dari Fenomena Emha

Membincang fenomena Emha (meminjam istilah Halim HD) memang tak…

Memaknai Kehidupan dengan Mbah Nun Bertutur

Bukan Emha Ainun Nadjib namanya jika tulisan-tulisannya tidak…

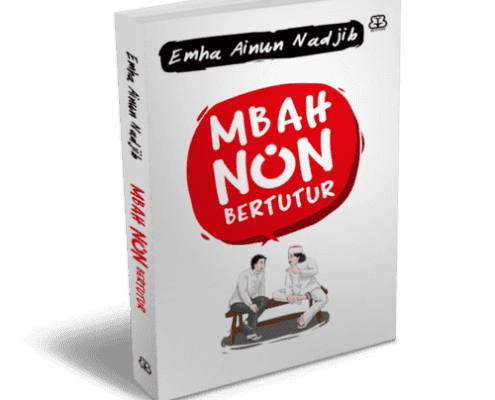

Karya Baru Emha Ainun Nadjib: Mbah Nun Bertutur

Jika kamu bertanya-tanya buku apa yang cocok, karya terbaru Emha…

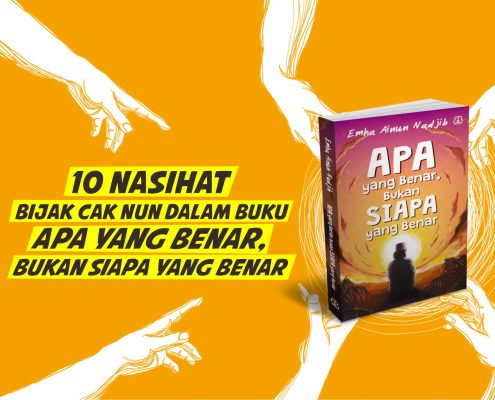

10 Nasihat Bijak Cak Nun dalam Buku Apa yang Benar, Bukan Siapa yang Benar

Tak bisa dimungkiri, setiap nasihat bijak dari…

4 Ikon Bersejarah Yogyakarta yang Disebut dalam Buku Terbaru Cak Nun

Yogyakarta selalu memiliki tempat di hati orang-orang yang…

4 Tips Produktif Menulis ala Emha Ainun Nadjib

Hingga saat ini, Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) telah…

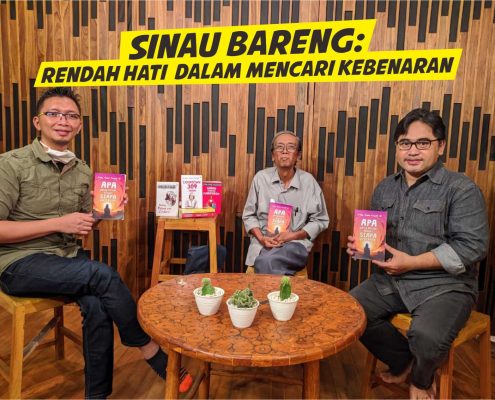

Sinau Bareng: Rendah Hati dalam Mencari Kebenaran

Pada masa pandemi ini, salah satu hal yang tentunya…

Cak Nun dan Penelusuran akan Nilai Kesadaran

Cak Nun memang pantas menyandang gelar "penulis…